Wissen, das wirkt: Wie Hochschulforschung und Wirtschaft gemeinsam mehr erreichen

Die Universität Klagenfurt ist mehr als ein akademischer Lehrbetrieb – sie ist ein Motor für Regionalentwicklung, Innovation und gesellschaftlichen Diskurs. Mit einem breiten Fächerspektrum und praxisnaher Forschung verbindet sie Theorie und Anwendung, Wissenschaft und Wirtschaft. Univ.-Prof. Dr. Peter Schlögl, Vizerektor für Transfer, Kooperationen und Weiterbildung, gestaltet diese Schnittstelle aktiv mit. Wie die Zusammenarbeit gelingt, welche Impulse sie setzt, und warum er die Universität als Arena für große Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und demokratisches Miteinander sieht, erklärt er im Interview.

Carinthia.com: Herr Prof. Dr. Schlögl, Kärnten will Innovationsführer in bestimmten Bereichen werden. Welche Potenziale sehen Sie für die Region in den nächsten fünf bis zehn Jahren – und welche Rolle spielt die Universität dabei?

Prof. Dr. Peter Schlögl: Die Wissenschaft schafft die Grundlage für Innovationen. Ihre Aufgabe ist es also, ein Ermöglicher für Dinge zu sein, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Neben Produktinnovationen können das auch neue Prozesse oder Geschäftsmodelle sein – etwa im Bereich Holz als regionaler Rohstoff oder in der Mikroelektronikindustrie, für die Kärnten bekannt ist. Entscheidend ist dabei der interdisziplinäre Ansatz: Wirklich gute Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit entstehen meiner Meinung nach erst, wenn verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Und an solchen Lösungen und Denkansätzen arbeiten wir an der Universität Klagenfurt aktiv mit. Unser Ziel ist es auch, Studierende dafür zu sensibilisieren, bei ihnen eine Art Unternehmergeist zu säen und ein unternehmerisches Denken zu fördern.

Wie unterstützen die Universität Klagenfurt und die FH Kärnten Unternehmen bei globalen Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimawandel oder Fachkräftemangel?

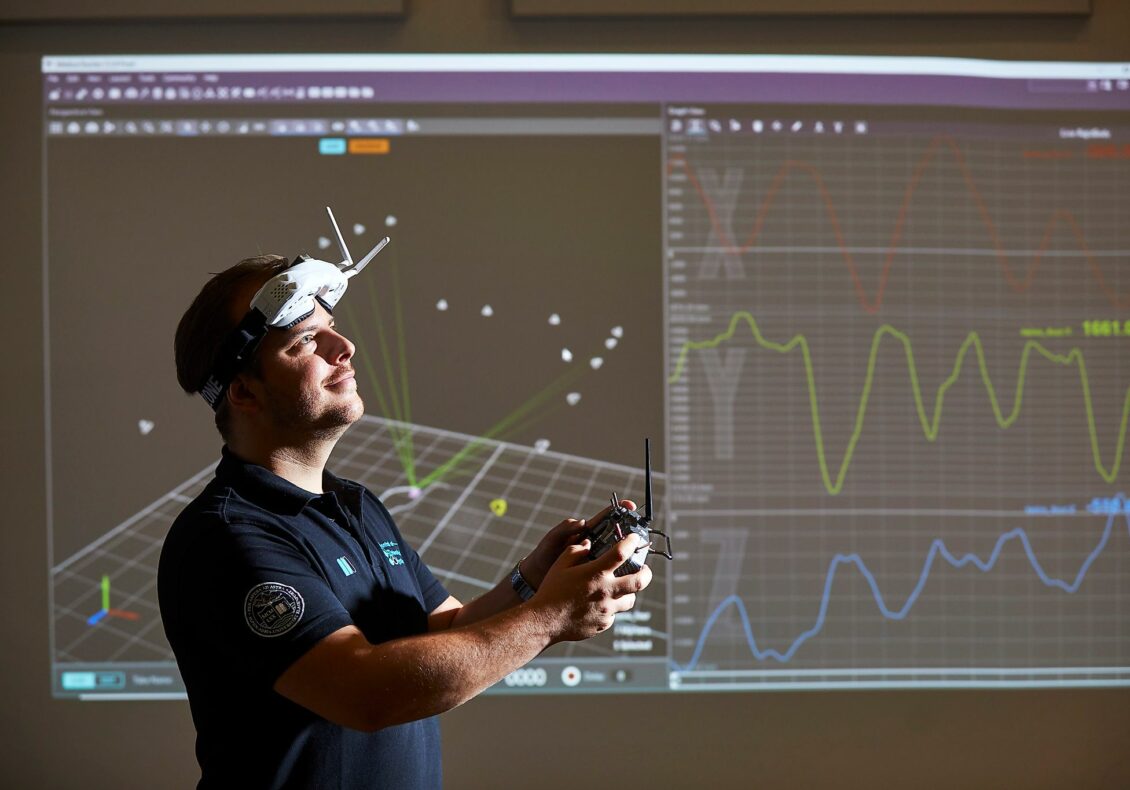

Prof. Dr. Peter Schlögl: Da ist das Spektrum sehr vielfältig und reicht von praxisnahen Masterarbeiten oder Dissertationen bis zu großen Forschungsprojekten, die zur gesellschaftlichen Verbreitung einer neuen Idee, Technologie oder einem neuen Konzept beitragen. Außerdem gibt es bei uns Stiftungsprofessuren, die von Unternehmen gefördert werden und wissenschaftliche Expertise gezielt in wirtschaftliche Zusammenhänge einbringen. Mit Blick auf die Digitalisierung bearbeiten wir eine Fülle von Themen, wir sind im Artificial Intelligence-Bereich oder in der Drohnentechnologie höchst aktiv – und das kann auch ganz praktisch werden: Wie zum Beispiel können Drohnen beim Aufsuchen von vermissten Personen helfen oder im Lawinenschutz? Es geht also neben der Theorie auch um konkrete Anwendungsfälle und gesellschaftlichen Nutzen.

Können Sie ein Beispiel für den Wissenstransfer in die Wirtschaft nennen?

Prof. Dr. Peter Schlögl: Da kommen mir gleich mehrere Dinge in den Sinn. Ein Beispiel sind die Technologien im Bereich Videostreaming, die aus unserer Universität heraus entstanden und entwickelt wurden und die zu internationalen Patenten und sogar Niederlassungen bis nach Palo Alto geführt haben. Auch das große und auf Bundesebene geförderte Projekt zur Klimaneutralität Klagenfurts zeigt, wie Wissenschaft und Praxis gemeinsam nachhaltige Lösungen entwickeln. Hier arbeiten verschiedene Stadtwerke, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger sowie die politisch zuständigen Stellen eng mit Forschenden zusammen und machen sich gemeinsam auf den Weg in eine klimaneutrale Zukunft. Mittlerweile ist das Projekt nicht mehr nur in Klagenfurt angesiedelt, sondern Teil eines internationalen Netzwerks, in dem auch andere Städte vertreten sind und wechselseitig voneinander lernen.

Wie erleichtert die Universität Unternehmen die Zusammenarbeit?

Prof. Dr. Peter Schlögl: Wir entwickeln derzeit ein Framework für Kooperationen – von Sponsoring für bestimmte Themenfelder bis zur Organisation von Forschungsprojekten oder auch in Weiterbildungsformaten. Dabei klären wir zum Beispiel wichtige Fragen zu geistigem Eigentum, Datenschutz und Unternehmensgeheimnissen, um die Zusammenarbeit effizient und transparent zu gestalten. Wir professionalisieren und systematisieren also unsere Service-Struktur, um dadurch die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiter zu stimulieren, zu fördern und zu erleichtern.

Welche Forschungsschwerpunkte sind besonders relevant für Unternehmen?

Prof. Dr. Peter Schlögl: Insgesamt sorgen die rund 1.500 Menschen, die an der Universität Klagenfurt forschen, lehren und administrieren, für ein buntes Mosaik an Themenfeldern. Herauspicken würde ich in diesem Fall die Informatik, KI und Drohnenforschung, aber auch ganzheitliche, partizipative Forschungsprozesse. Als Universität betrachten wir Probleme aus mehreren Blickwinkeln und wirken an ganzheitliche Lösungen mit. Denn um ein soziales Problem, eine unternehmerische Fragestellung, eine technologische Herausforderung gut bearbeiten zu können, braucht es in der Regel mehr als nur eine Dimension. Das spiegelt sich auch in unseren Forschung- und Kooperationsprojekten wider.

Generell gesprochen, könnte die Universität eine Plattform bieten, in der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik gemeinsam Strategien entwickeln. Also eine Art Arena, wo sich die wesentlichen Akteurinnen und Akteure begegnen und verhandeln können, wie es in Zukunft weitergeht. Ich bin der festen Überzeugung, dass erst durch gemeinsames Nachdenken und gemeinsamen Austausch wirklich gute Ideen, sozial robuste Ergebnisse und in der Folge wirksame Prozesse entstehen. Außerdem verstehen wir die Universität als eine Art Einflugschneise, die weiß, was in der Welt passiert und die zentralen Entwicklungen auch nach Kärnten holt. Als Hub in die Welt wollen wir eine gute Verzahnung von Regionalentwicklung und wirtschaftlicher Dynamik mit internationalen Debatten möglich machen.